グローバルプロジェクトを成功させる合言葉 “Concept is King”

#Interview #P.I.C.S. C4N

P.I.C.S.で手掛けるプロジェクトや働くメンバーのバックグラウンドを掘り下げるP.I.C.S. CASE STUDY。

今回は近年加速しているグローバルプロジェクトにフォーカス。香港のエージェンシー Curious Fewと、日本のプロダクション P.I.C.S.は、2018年から継続的にコラボレーションし、10以上の作品をつくり上げてきました。Curious Fewのクリエイティブディレクター・Mankit Lee氏と、P.I.C.S.のプロデューサー・土井陽絵。プロジェクトのキーパーソンである2人の対談を通じて、グローバルなクリエイティブチームをうまく機能させ、プロジェクトを成功させるためのポイントを探ります。

================

土井陽絵 (Yae Doi):プロデューサー

テレビ番組制作、レーベルA&Rを経て、2014年ピクス入社。

国内外のクリエイターやグローバルブランドとのプロジェクトに多数参加。

映像作品のクラフトを評価する国際賞CICLOPE Asia および CICLOPE 2024 Grand Juryに選出された。2024年新たにP.I.C.S. REP partnerとして加わった YKBXのビジネスプロデュースを担当。

https://www.pics.tokyo/member/yae-doi/

Mankit Lee:Curious Few Creative Director

ニューヨークのパーソンズ美術学校にてビジュアルコミュニケーションを学んだ後、Kraftworks、Publicisといった大手広告代理店でアートディレクター、クリエイティブディレクターとして活躍し、多数の広告賞を受賞。2011年自身の出身である香港に戻り、デジタルクリエイティブエージェンシー Curious Fewを設立。

https://www.curiousfew.com/

================

プロジェクトの“Why?”に応えるコンセプトの重要性

――お二人は、2018年に初めてコンタクトを取ってから、これまでに10以上の作品でタッグを組んでこられました。特に印象深いプロジェクトについて教えてください。

Mankit:香港のエージェンシーであるCurious Fewと、日本のプロダクションであるP.I.C.S. が良好な関係を築くきっかけとなった作品として印象深いのは、Nescafé香港のアニメーションCM 「一罐醒神 / 自分らしく、だれかのために。」(以下「一罐醒神」)です。

Nescafé香港「一罐醒神 / 自分らしく、だれかのために。」

土井:Curious FewとP.I.C.S.がコラボレーションして企画制作した1作目ですね。

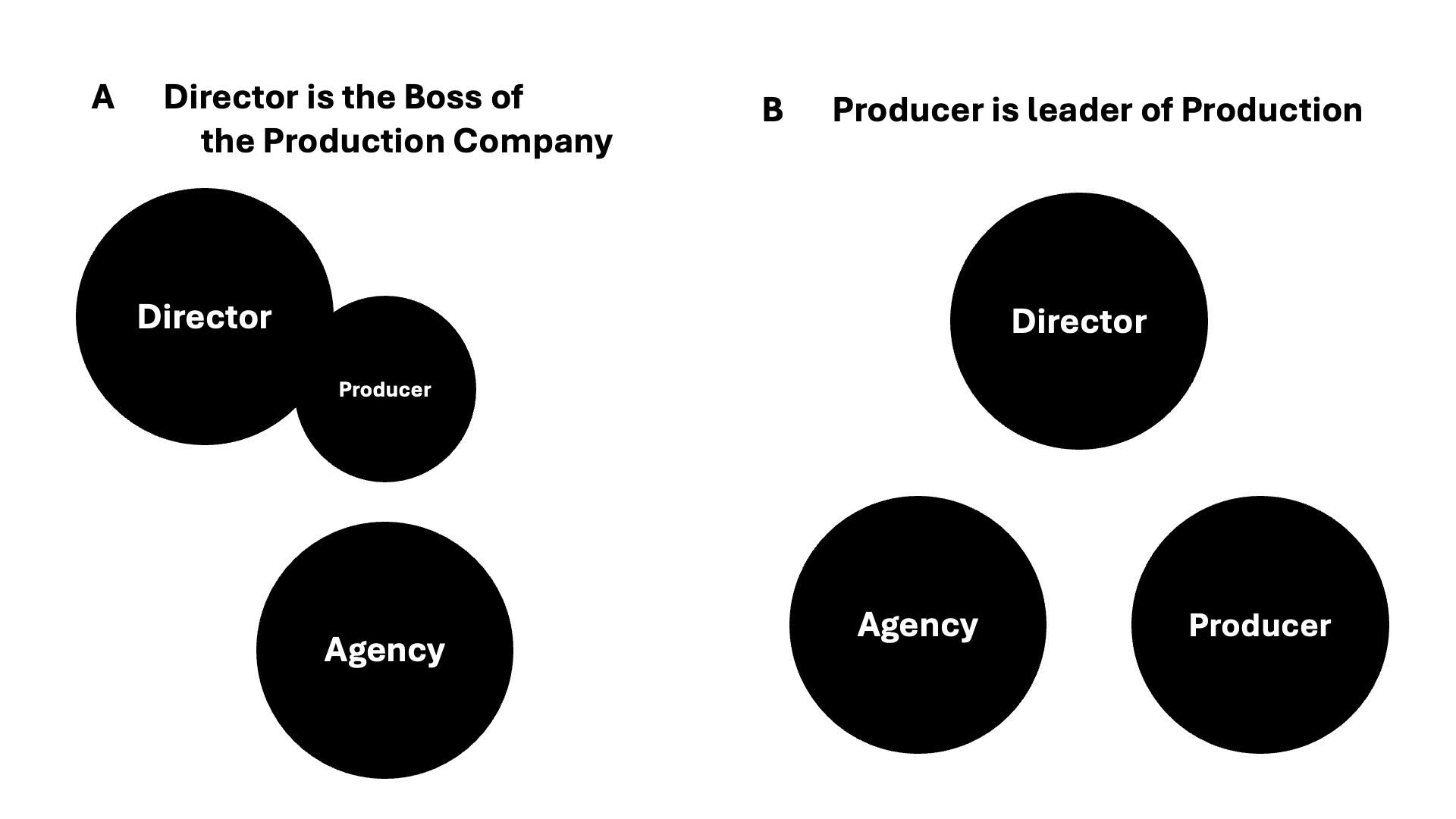

Mankit:このプロジェクトを通じて、日本のプロダクションと上手くコラボレーションするためのポイントを学ぶことができました。香港とそれ以外の国の商習慣の違いを理解した上でグローバルでクリエイティブプロジェクトを進めていくことに、積極的に取り組むきっかけになったんです。プロダクションには、「ディレクターが主導権を持っている」タイプと、「プロデューサーが自律的に動く」タイプの2つがあると考えているのですが、初めて後者のやり方で企画制作を進めたという点でも、「一罐醒神」は印象深いプロジェクトと言えます。「ディレクターが主導権を持っている」タイプは、プロデューサーがディレクターに仕えているようなイメージ。エージェンシーは、プロデューサーに対して若干の不信感を持っていることが多く、エージェンシーとプロダクションは“敵対”するような関係性になることが多いように思います(笑)。一方、「プロデューサーが自律的に動く」タイプは、ディレクターとプロデューサー、そしてエージェンシーの担当者がそれぞれ独立・自立していて、対等にコミュニケーションをとることができる点で健全だと感じます。

「ディレクターが主導権を持っている」タイプと「プロデューサーが自律的に動く」タイプの違い

土井:どちらのパターンも経験があります。前者の場合、基本的にはプロデューサーはディレクターの思いやビジョンを代弁する立場で、障壁にぶつかった時には、自身の問題解決能力を発揮して対処します。ディレクターの考えをクライアントやエージェンシーに伝えるという構図なので、どうしても対立関係になりやすいのは確かですね。後者の場合は、予算とスケジュールの制約の中で、最大限にクオリティの高いクリエイティブをつくり上げるための方法を主体的に考え、ディレクターやエージェンシーを説得します。私自身は、この働きこそがプロダクションの責務だと考えていて、P.I.C.S.のプロデューサーに受け継がれているDNAもこちらに近い気がします。

Mankit:2つのタイプの違いによって制作プロセスやアウトプットの品質に直接影響が出ることはありませんが、プロジェクトを上手く進めるための要件が違うので、仕事に臨むマインドはかなり変わってきます。前者で上手く進めるには、エージェンシー側もディレクターと友だちのように仲良くなり、一定の信頼関係を築くことが重要です。後者は3者間のコミュニケーションを円滑に行う上でプロデューサーの力量が求められますね。どちらのタイプにもメリット/デメリットがありますが、個人的には後者のほうが良いと感じています。大きな問題が発生した際に、プロデューサーが独立した立場で考えて、解決できる状況が望ましいからです。

――Mankitさんは、なぜ香港でも他の国でもなく、日本のプロダクションと仕事をしたいと考えたのでしょうか?

Mankit:きっかけとしては、アニメーションを活用した作品をつくりたいという、機能的な理由がありました。コカ・コーラの広告がポップカルチャーの一部となっているように、またUCCやサントリーコーヒーBOSSといった日本の缶コーヒーブランドが「エヴァンゲリオン」「宇宙人ジョーンズ」といったポップカルチャーを採用した広告を展開していたように、Nescaféも「ポップカルチャーと親和性の高いブランド」という認知をつくりたかったのです。6年前の当時は、香港のポップカルチャーやファッションは日本の影響を強く受けていました。そこで、ポップカルチャーの代表であるアニメーションを使ったCMをつくるため、P.I.C.S.にアプローチしました。最近は韓国のカルチャーが台頭してきており、クライアントから韓国風のクリエイティブをリクエストされることもありますが、私が日本のプロダクションであるP.I.C.S.とのコラボレーションを積極的に続けている理由は「プロダクションの質、プロデューサーの質が良い」ということに尽きます。P.I.C.S.との協働の中で、ディレクター・プロデューサー・エージェンシーの3者の中心に「コンセプト」を置き、それぞれがコンセプト実現のために動くというあり方が、クリエイティブプロジェクトを成功させるための一つの正解だと気づいたのです。“Concept is King” です。土井さんは、コンセプトにフィットするものを予算内で実現する能力に長けていると感じています。

土井:“Concept is King”、それこそがMankitと長くコラボレーションしてこられた理由だと思います。と言うのも、言葉や文化がこれだけ異なる中でプロジェクトを進めていると、しばしば「これって、何のために存在しているんだろう?」「このプロジェクトって、何のためにやっているんだろう?」という、“Why?”に直面することがあります。それに答えるのがコンセプトです。誰に何を伝えて、どんな気持ちになってもらい、どんな行動をしてもらいたいのか?―― 関係者間で意見が割れた時には、必ずコンセプトに立ち返ります。Mankitが意識的にコンセプトを重視してくれていたことは今日初めて知りましたが、だからこそ長いお付き合いができているのだと確信しましたし、逆にコンセプトの共通認識が持てないことで、プロジェクトが実現・成功しないケースは非常に多いように思います。

日本のクリエイティブを、クリエイターを、プロダクションの力を最大化したい

Mankit:日本のプロダクションと協働する際には、コンセプトが特に重要な役割を果たすと実感しています。エージェンシーがコンセプトをしっかりと理解した上でプロダクションに共有することが不可欠ですし、もしコンセプトがない場合は「ありません」と正直に伝えることが大切です。一つ、「一罐醒神」の制作時に驚いたエピソードがあります。アニメーション監督を務めた新井陽次郎さん(※1)への発注後に、土井さんから「新井さんを香港に連れていってください」とリクエストされたんです。香港の町や人々を見せたり、今回のオファーの理由を新井さんに直接説明して欲しいと。

(※1)新井陽次郎氏:アニメーター・アニメーション監督。スタジオジブリでも複数の作品の制作に参加した経験を持ち、長編アニメーション作品からテレビCMまで幅広い映像制作を手がける。

これにショックを受けました。正式に発注して、新井さんは「描きます」と言ってくれた。じゃあ、あとはただ描くだけでしょ?と思っていたので(笑)。日本にも「お客様は神様」という言葉があると思いますが、その感覚は日本が100%だとして、香港を含む他の国は500%くらいと非常に強いです。日本のプロダクション固有のスタイルなのか、土井さん個人がクリエイターに寄り添うタイプのプロデューサーなのかはわかりませんが、“お金を出す人(発注者)”よりもクリエイターに寄り添おうとする姿勢に驚いたのを覚えています。

土井:クライアントが目指していること・求めていることに合わせて、「クライアントの指示に忠実に進める」か「クリエイティブファーストで進める」か、プロジェクトを受注する段階で決めて、使い分けています。個人的な志向は「クリエイティブファースト」が強いですね。ビジネス視点ももちろん重要ですが、クライアントの要望に淡々と応える仕事は私には向かないようで、最近はほとんどなくなりました。実は、私がグローバルプロジェクトを進める時に気をつけているのが「その国やクライアントが求めていることに寄り添いすぎない」ことです。なぜなら、寄り添いすぎることでどんどんエッジが削れて、日本じゃなくてもつくれるものになってしまうのを避けたいから。グローバルから求められることを、「ああ、Fujiyama、Geisha、Animeですよね?」と安易に請け合ってしまうと、日本のクリエイティブのオリジナリティが損なわれるし、クリエイターもプロダクションも「消費」されてしまうのではないかと危惧しています。日本でしかつくれないものや、日本人しか持っていない文化的な蓄積を存続させたいと強く願っているんです。

Mankitに、新井さんを香港にとお願いしたのは、クライアントの意図や要望をそのまま反映するのではなく、新井さん自身が美しいと思うことを彼の目で探してもらわないと意味がないと思ったからです。彼の目から見る香港の美しさーーそこにクリエイティブのカギがあると思いました。美術チームをはじめ日本のスタッフには3回ほど香港に足を運んでもらいました。現地にずっと暮らしていると実感しにくくなっていく町の魅力。外から来た人が新鮮な気持ちで見た時に美しいと感じたもの・ことを、絵の中にきちんと入れたかったんです。

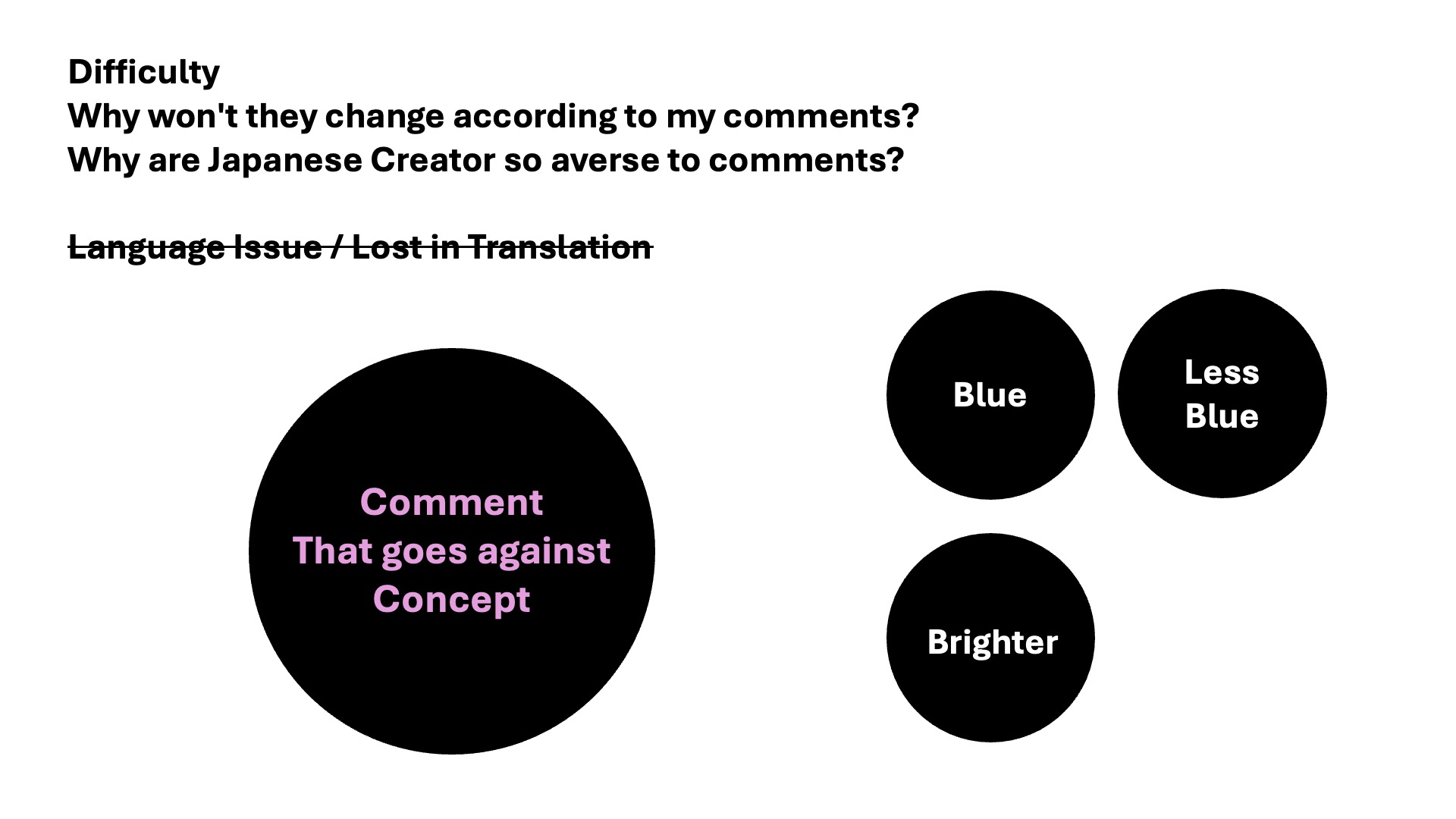

Mankit:日本のクリエイターと仕事をする時、こちらからの注文に反発というか、応えてもらえないことがあります。例えば「ここの青を、もう少し柔らかい、明るい青にしてください」と言ったとして、首を縦に振ってくれないことがあるのです。もちろん、技術的にできないというわけではありません。ましてや言葉の問題でもありません。コンセプトに寄り添わない注文には対応してもらえないということなんです。「一罐醒神」では、例えばメインキャラクターの女性の描写が10代か20代前半と若く見えたので、「20代の働く女性を描いて欲しい」と注文したら、新井さんからの返事はNOでした。もちろん、新井さんが大人の女性を書けないわけではありません。理由を探っていくと、やはり「コンセプトに合わないから」というのが一番の理由でした。

Mankit氏が日本のクリエイターと仕事して驚いたエピソードを表現した図

土井:当時のことは、私もよく覚えています。このCMに込めたのは「自分に役割として与えられた仕事に、もっと真剣に、人の役に立とうという気持ちを持って臨もうよ」というメッセージ。「日々の仕事に追われて、大切なことを見失うことがないように」という苦い薬(教訓)を、甘い味(アニメーション)でコーティングすることで、人々の心に届きやすくしようというコンセプトがありました。だからメインキャラクターは、まだ社会の荒波や世知辛さを知らない、イノセンスを内包した存在として「新卒採用試験を受ける学生」という設定になりました。それを「自分らしく人の役に立ちたい」という思いに感情移入したクリエイターが描くことで、キャラクターのピュアさが際立ち、CMを見る人の心を揺さぶる。これが日本的な感覚です。

しかし香港の方から見たときにあまりに若く見えすぎると「法的な労働基準に満たないのでは?」と感じられることもあります。これは、どちらが良い/悪いではなく、普段どんなカルチャーに触れているかという、文化的素養のギャップなんですよね。日本人に響く可愛さと、香港人が「可愛いな、頑張っているな」と思える人物像やキャラクターは違う。ビジュアルから滲ませる言外のメッセージのチューニングに、Mankitも私もかなり苦労しました。コンセプトを理解するには、背景となる香港の市場環境や社会問題、人々の悩みやニーズを理解することも大切です。それらを日本のクリエイターに共有するために、広東語のコピーとは別に日本語のコピーも用意して、どんなクリエイティブが香港の人の心を動かすことができるか、理解を深めました。

グローバルなクリエイティブプロジェクトを成功させるカギ

Mankit:日本など海外のプロダクションと協働する際のトラブルは、通訳・翻訳の齟齬ではなく、コンセプトの理解の齟齬によって発生することがほとんどだと感じます。トラブルを避けるために気をつけるべきことは2つ。1つは、グローバルプロジェクトにフィットするクライアントかどうかを見極めることです。先ほどもお話ししたように海外の消費者・クライアントは「お客様は神様」という意識が非常に強い上、日本人は“職人”的なイメージで見られがちで、悪く言うと「何でも言うことを聞くだろう」と思われていたりします。ですから、要望が多いなど、難しいクライアントの案件で日本のプロダクションと協働するのは、かなりチャレンジングな選択と言えます。2つ目は、繰り返しになりますが、コンセプトを明確に理解し、プロダクションと共有・合意形成すること。もしコンセプトがないなら正直にそう伝えることです。

土井:これまでに国内外の様々なクリエイティブディレクターと仕事をしてきましたが、その中でもMankitのコンセプトメイキングは特に素晴らしいと感じています。クライアントもエージェンシーも、ブランドが抱える真の課題や、社会に提供したいベネフィット(便益)に無自覚であることが少なくありません。有名なマーケティング理論に「ドリルの穴(※2)」の話がありますが、まだまだドリルを必死に売ろうとしているケースが多いのが実情です。商品・サービスの存在意義や、それを使うことで消費者が感じられるベネフィットを明確にしないまま、プロダクションに降りてくることが珍しくない中、Mankitのチームのプロジェクトには、必ず明確で強いコンセプトがあります。

(※2)ドリルの穴理論…顧客が本当に求めているのは「ドリル」ではなく「穴」であるという考え方。この理論は顧客の真のニーズを理解し、製品やサービスをそのニーズに合わせて提供することの重要性を示しています。

また、コンセプトからクリエイティブまでが、企画としてきれいに一本の線でつながっていることもすごいところです。Mankitの企画は、多くの人々の多様な共感を生むような大きな目的があって、その達成につながる小さなステップで構成されています。そして、各ステップがそれぞれクリエイティブに無理なく落とし込まれている。大きなコンセプトからクリエイティブを絞り込んでいく思考が鮮やかで、歪みがありません。どの箇所を切り取ってもきれいに設計されていて、ちょっとしたトラブルやブレにも対応できる“免震構造”を持っているように見えます。Mankitの強さは、頑固さとは違うものです。むしろ本人は優柔不断で、あれこれと迷うタイプですね(笑)。予算やスケジュール、戦略、クリエイティブ手法、多様なスタッフといった、様々なものに対する理解度・柔軟性・受容性の高さこそが強さなのかもしれません。失敗を恐れてリスクをガチガチにコントロールしようとすると、グローバルプロジェクトは進みません。リスクをどう受け入れ対応していくかという柔軟さに、Mankitの強さがあると思います。

――今後もお二人は、言葉や文化を超えるクリエイティブに積極的に取り組まれていくと思いますが、こうした「グローバルプロジェクト」が業界内にもっと増えていったほうがいいと思いますか?

土井:国を超えてプロジェクトに取り組むこと自体は、あくまで手段。目的や条件に照らして考えて、結果的にその手段をとることになっただけなんです。ただ、国や文化を超えてクリエイティブが届いた時に、自分の中の常識や固定観念が覆っていく快感とやり甲斐を、もっと多くの人と分かち合っていきたい気持ちはあります。例えば、アニメが見られるとか、洋服が可愛いとか、音楽が聴き放題とか……そういうことって、日本で暮らしていると当たり前のことですよね。でも一歩外に出れば、それが当たり前ではない国や地域がたくさんある。そこに日本の文化的資産が届いたら、決して大袈裟ではなく、その国・地域の文化や、人々の人生を変える可能性があると思うんです。Nescafé香港のプロジェクトで、日本のクリエイティブに香港の人々が熱狂し、意識や行動が変わっていく様子を目の当たりにして、日本のクリエイティブがそれを必要としている人や地域に届くということの価値に、改めて気づかされました。これだけ様々な技術が普及・発展して、音楽や映像など非言語コミュニケーションがいとも簡単に国境を超えるようになった時代。そのことに関心を持たないのは、クリエイティブ領域に携わる者として、もったいない気がしています。

Mankit:海外で活躍する日本のクリエイターは、以前よりは増えていると思いますが、「海外に出るのが怖い」と躊躇しているクリエイターもまだまだ少なくないと思います。繰り返しになりますが、言葉や文化の壁というのはそれほど厚くはなく、メンバーは「コンセプト」でつながることができます。日本のクリエイターは、もっと自信を持って外に踏み出していいはず。私も、広告はもちろん、例えばゲームなど他領域に視野を広げながら、自分のクリエイティビティをグローバルで試し続けたいですね。

株式会社ピクスは、グローバルブランド<P.I.C.S. C4N>を立ち上げました。今後も言葉の、文化の、国境の向こう側へ楽しい驚きを届けます。

■P.I.C.S. C4N

https://www.pics.tokyo/c4n/

文:齋藤千明/撮影:白幡敦弘